入职交易所不到一年,比特币楼塌了

2018年10月,我偶然收到安老师的微信。她告诉我,我们曾一起供职的公司被收购了,拿到补偿金离职后,她正好进入了一段职业空窗期,想找我聊聊之后的工作方向。

我们曾一起在一家数字货币公司供职。2017年9月,央行、银保监会等国家部委突然决定,禁止中国境内的一切数字货币交易行为,并且关闭国内营运的所有交易所,市场一片兵荒马乱。许多人都在那时匆忙选择了离职,而安老师仍然留了下来,负责交易所的清退工作,直到公司最终被收购。

那天的饭吃得有点沉闷,安老师跟我有一搭没一搭地聊着天。公司被收购以后,大部分人都选择拿遣散金走人,我随口问了几个相熟前同事的消息,得到的回答大同小异——虽然都没有留在被收购后的公司,但兜兜转转,还在数字货币的圈子里。

“这圈子的人不大容易走,虽然如今的形势确实不是很好。”她说,“但其实现在的市场还算野蛮,机会倒也不少。”

1

2016年秋天,在游戏行业摸爬滚打了一年多一无所获的我决定转行。在确定了自己其实也并没有其他一技之长后,我决定还是试试自己的老本行——数据分析师。

在网上贴了简历后没几天,我就接到了电话。对方开门见山地说他们是一家比特币公司,急需一个数据分析师,让我第二天就去面试。

那时候距离比特币被发明已经有7年了,但在中国,它还远远算不上知名,我自己对此的了解也是寥寥,只知道这是一种号称能“成为未来世界通用货币的虚拟币”。

但我对它却颇有好感,可能是因为它的“科技感”,也可能是因为曾经喜欢的一位作家在比特币行业“吃螃蟹”,从而达成了财务自由。

总而言之,那时候我确实是相信的,比特币会在未来的某个时候,成为全世界的通用货币。

第二天到了公司,负责面试的就是安老师。

她告诉我,现在公司正在准备上线新的比特币交易所界面,为了“让数据驱动运营决策”,因此从获客到引流、验证、转化,每一个环节都要进行数据分析,确保能让尽可能多的客户顺利完成注册程序,进入到交易所中来——这也是我最初的工作任务。

分析引流数据远远比我想象中的要容易,只需要在每个流程点埋好检测代码,然后每天看一下各个环节检测到的数据。如果有哪个环节的数据低得不正常,就用鼠标热力图之类的辅助工具检查一下网页设计,如果能发现不合理的地方,直接提交给UI设计师就行了。

“引流需要这么注重用户体验吗?”我问安老师,“如果币一直涨的话,用户怎么样都会来交易的吧。”

“早些年确实不需要这么注意,”安老师摇摇头,“我们交易所起步早,所以那时候用户体验差一点也没关系——甚至用户还会帮我们做注册流程的教学视频。但是现在同行多了,用户的选择也多,也算是逼我们做改进吧。”

“那我们的用户多吗?”

“从数量上看其实不是很多,但是占的比例也不算少了。最近的新客户增长量很大,这也是我们在抓紧推新交易所界面的原因。”安老师深深地看了我一眼,“至于新交易所效果如何,就全靠你的数据来做评判了。”

“就这些?”

“你先把这事情做好再说其他的吧,”安老师笑笑,“另外,送你个入职的小纪念品。”

安老师交到我手上的是一个小小的橙色塑料圆牌,比一元钱的硬币整整大了两三圈,粗看有点像赌场的筹码,正面印着公司的LOGO和“1K Bits”的字样,背面有一条长长的镭射不干胶。

“公司铸的‘mint’ (实体比特币),把后面的不干胶揭开,然后把下面的码输进线上钱包就行了。你这个是1000bits(0.001个比特币)的,不多。”

我向安老师道了谢,仔细地把它收了起来。后来的几个月里,我又陆陆续续收到过几个不同面值的mint,大部分被我在交易所卖掉了。只有入职时发给我的这个,一直未曾打开。

入职第一天安老师交代完任务,已经中午11点过了。我从会议室回到办公室,整个房间里吵吵嚷嚷的,几个年轻的女孩子正在叽叽喳喳地分一大堆肯德基。

“你是今天新入职的同事吗?这个给你。”一个女孩子跑到我面前,递给我一袋炸鸡翅。

我有些受宠若惊地接过来,她大概看出我的疑惑,又补充了一句:“吃吧,没事,客户给的。”

原来,自从2013年底开始,央行就发文禁止第三方支付对接比特币机构。为了解决客户充值买币的问题,交易所便以其他皮包公司的名义,开设了几个企业账户作为资金接驳——也就是说,客户先把炒币的资金转入接驳账户,再由客服部的同事按照记录,一笔一笔地打进交易所的对应账户里。

这种间接充值的方法虽然名义上避开了监管,却也让用户的到账时间变得非常慢。

安老师说,客户的一笔充值平均要两天才能到账,如果中间安全验证环节出了问题,甚至会延长到六七天。在币价涨得快的时候,有的客户是等不起这么几天的。而今天,就有一个客户专程从苏州赶过来,还给客服部的同事们买了肯德基,只为了能让他刚刚充值的人民币立刻进入交易所的账户里。

我抬头看了看门外,发现走廊里确实有个男人在徘徊,时不时往我们的办公室张望。从苏州到上海虽然不远,但专程为了这个跑一趟确实有些罕见。很快,客服部的同事做完了流程,他便转身匆匆离去了。

“应该是大户。”看到我探究的表情,安老师说,“小散不会为了两天的时间这么大费周章。”

安老师说,比特币市场是小盘子,只要持币几百个就可以算大户,像我们整个交易所一天也就千把个币转手。也正因此,大户格外容易撬动市场的走势。这些大户都是币圈沉浮好几年的老油子,消息灵通,一掷千金,不但交易所要把他们奉为上宾,小散户买进卖出,往往也跟着他们的操作。

“玩多了你就明白了,比特币市场现在就是少数人的游戏,跟紧他们才有汤喝。”她最后总结说。

2

新人入职三把火,那几天我加班加点,3天就完成了原计划一周半的任务。安老师非常满意,却也没有再安排更多的任务给我,只是让我“多熟悉业务结构,为日后的工作做些准备”。

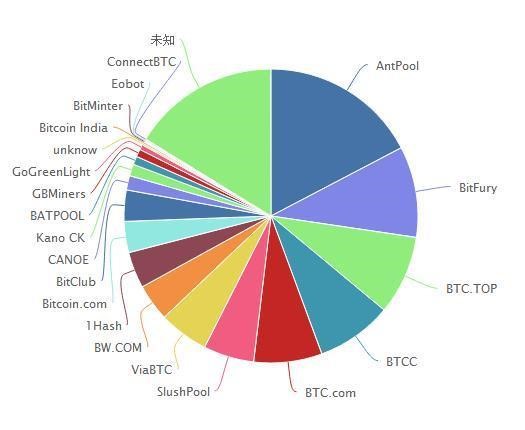

大概半个月后,我总算弄懂了公司的业务构成:业务主要分成两块,分别是“矿池”和“交易所”。矿池是矿场的联盟——因为全球的挖矿算力不断上升,单个的矿场仅凭借自己手上的一点算力已经很难挖到币了。因此小矿场们往往会联合起来,依附在企业运营的矿池下,以期能享受到固定的交易分成,比如我们公司矿池的各个小矿场,都是靠着商务部的同事,从四川到内蒙一家一家谈来的。

而比特币交易所是公司的核心业务,由“期货”和“现货”两个市场组成,每个市场又有人民币和美元两个交易入口,分别面向来自国内和海外的用户。由于比特币价格涨跌幅度巨大,又是7*24全年无休的交易,因此大多数用户都会选择风险较小的现货市场,以期赚一个相对而言的“安稳钱”。

期货市场则完全是另一个景象,除了币价的波动之外,允许客户动用高达20倍杠杆的设置,这也令整个比特币期货看起来像是一场彻头彻尾的豪赌。“如果风险承受能力不行的话,最好不要赌期货。”在第一天向我介绍业务的时候,安老师就这么说。

“是因为——很容易亏吗?”我问。

“一般来说看你的杠杆起得有多高了,反正越高越容易爆。技术部那边的小杰曾经有一次,赚了超过10万,结果一时疏忽,半小时没盯盘,一波急跌的时候没加住仓,直接就爆了。”安老师耸耸肩,“反正我是不太炒期货的,我建议你暂时也别做这个。”

2016年底的时候,整个中国币市都在经历着一场狂热的前奏,币价飞涨的市场就像漩涡,将尚且懵懂的新人客户源源不断地吸纳进来。运营部的数据后台上每天都会记录下五六百个新用户,安老师后来告诉我,她来这里已经两年多了,也是第一次看到如此疯长的用户数据。

我们的用户分成好几种类型,除了大户和业余炒一两个币的小散户之外,造访我们交易所最多的,其实是“自动炒币机器人”。在这之中,又属做“高频交易”的机器人最为显眼。

2017年前,中国的比特币交易所都不收取交易手续费,这给了高频机器人极大的便利。而我们交易所里,也挂着好几个高频机器人日夜不断地执行交易程序。多的时候,一个机器人一天三五万笔是常事。

另外,“搬砖”是机器人的另一种较受欢迎的玩法。那时候,全国像我们这样的比特币交易所统共有六七家,但是不同交易所的币价却不尽相同。“搬砖”玩家会在每一家交易所里开好账号,当其中一家的币价先因为大笔的买进而上涨的时候,他们的机器人会马上在这家交易所里卖出一些比特币,再趁着价差短暂存在的时候,立刻从其他交易所买进相同数额的比特币;而下跌的时候则采取相反的先买后卖操作。这样,无论涨跌,都能在保证手里的比特币始终不变,还能通过这种套利方式挣出额外的钱来。

相比起纯考验交易算法的高频机器人,“搬砖”更加旱涝保收,只要币价不是横盘(指比特币价格在一段时间内波动幅度小,无明显的上涨或下降趋势),就总有的赚。

最后一种用户被我们称为“三妹”,这是最特殊的一群客户,他们每个月买进大笔的比特币,却从不在意涨跌,只关心自己刚买的比特币能不能马上转账到其他账户上去。后来,在带新员工熟悉业务的时候,客服部的经理老贾告诉我,“三妹”们其实并不炒币,他们都是一个被称为“MMM金融互助平台”(以下简称“3M”)的金融骗局的参与者。

根据3M的规则,入局的玩家要先向别人“提供帮助”。也就是要在规定时间内,把一笔钱打到一个指定的账户上。然后在下一个月,他就能收到别人的“帮助”,数额是之前“提供帮助”的130%,如此反复下去,一直到整个系统拉不到足够的新人加入,整个游戏崩溃为止。

这实质上是个经典的庞氏骗局,想来操盘手是为了逃避资金流向的监管,因此选择了用比特币作为“帮助”的手段,而大批入局的“三妹”,也变成了我们的客户。

“你们怎么知道客户是不是‘三妹’?”后来有一天我问老贾。

“他们有一套特殊的话术,一听就知道。”老贾说,“2015年国庆一过就开始了,张口就是‘老师,请问我们买的比特币什么时候能转到xxx的钱包地址?’那时候我们都挺惊讶的,因为从来没见过这么有礼貌的客户。后来和他们熟了,问了才知道是做这个的。”

“既然是庞骗,那我们为什么不把他们拦在外面呢?”我问。

“我们之前确实想过要不要禁止他们进场,最后讨论下来还是算了。毕竟国内好几家交易所,我们不放别人也会放。而且,让他们进来的话,我们交易所的数据还能好看一些。”

我点点头,却又想起了新闻里金融骗局的受害者拉横幅维权的场面,“那等到他们发现被骗了以后,会不会打电话来骂我们啊。”

“从来没有过。”老贾想了想,又说,“其实从2015年到现在,3M的盘子我知道的都崩了几个了,但是还是有新‘三妹’的电话不断打进来。一开始客服还会好心提醒一下注意金融风险,后来也就不劝了。人太多,没意思。”

3

工作一段时间后,我发现这个工作其实还是挺轻松的,只要每周能交出一份看上去还可以的数据报告就行。所以大多数时候会和同事们聊聊天,话题基本上也都是如何炒币。

公司并不禁止员工上班炒币,因此,大家工作的时候开着电脑看币价走势是常有的事,领导即使看见,一般也不会干涉。技术部的同事对交易引擎这一套驾轻就熟,一上班就一口气开上好几个自己写的机器人,高频的高频、“搬砖”的“搬砖”,玩得不亦乐乎。而我们运营部大多数人都不太会编程,所以只好做个小散户,每隔一两个小时手工盯一下盘,估着价格做几个买入卖出的挂单而已。

“我们这么手动买卖,效率可比技术部那边低多了。”看着安老师手动往交易所上挂单,我忍不住说。

“真追求效率那只能靠期货市场了,你去找阿迪取取经呗。”

阿迪是我们部门玩期货的唯一一个人,他的交易风格非常独特,每天只投入小几千,一旦盈亏到300块,就立刻抽身走人。但阿迪令人注意的地方在于,他亏300块的时候非常少;更多的时候,连半天都不用,都会300进账,然后清仓退场,开始安心工作。

后来我才知道,阿迪炒期货其实也没什么技巧,唯一的策略就是“跟”:因为负责联络大客户,他知道我们交易所很多大客户的账号。每天一上班,阿迪就会习惯性地看看几个大户的交易情况,大户做多,他就跟着做多;反之亦然。

相比起依靠大户做晴雨表的阿迪,安老师则表现得更像一个理论派,全靠自己盯盘,看K线和走势。有一天午休的时候,我问安老师现在入场还来不来得及。

“来得及,还可以买。”安老师的回答毫不犹豫,“现在这个势头,估计还在第三浪(股市波段理论中,第三浪往往是持续时间最长,上涨最强的一个波段)上,只要有闲钱就买。”

看着同事们买的币每天一个劲儿地往上涨,我终于也有点忍不住了,权衡再三,从卡里拿了500多块钱,准备自己也去“搏杀”一把。但买什么好呢?那时候比特币的价格已经从我入职时候一个币3000多块人民币,涨到了6000出头。思来想去,我另外找了一家交易所,以76元一个的价格,把500多块钱全部换成了以太坊(市值第二高的加密货币,仅次于比特币)。

说来也是奇怪,这500多块一投进去,我好像突然变了一个人一样,每过5分钟就忍不住去看一下当前的币价,尽管数额变化不大,但币价板上每一次的红绿转换都让我心惊胆战。两天之后,我终于难以忍受这种每天提心吊胆的感觉,趁以太坊涨到85块的时候一把全部抛了个干净,才终于松了口气。

没想到,过了两个星期不到,我随手再打开那家交易所的时候,发现以太坊已经涨破110元了。

后来我把这事情告诉安老师,出乎意料的,安老师没有像想象中一样安慰我,只是平淡地说:“落袋为安就好,我也不知道这些东西能涨到什么时候。”

“但之前你不是说还在第三浪吗?”

“那是放任它自己涨价,但是如果涨得太快,变成了金融风险,那就不一样了。前几年也有过这么一次,是什么结果你知道的。”

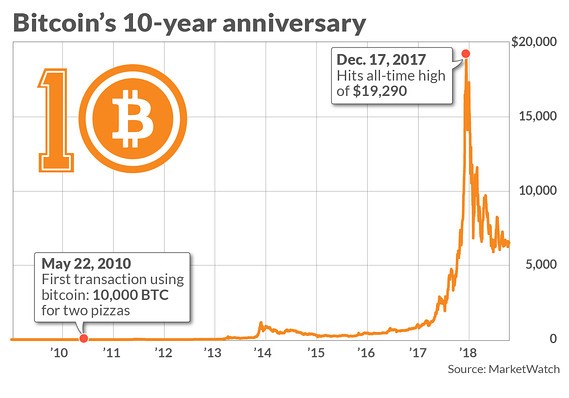

安老师说的“前几年”指的是2013年的年末。那是中国比特币市场的第一个高潮。

那个冬天,高歌猛进的中国玩家曾经把比特币的价格炒到1200美元的顶峰。但很快就引起了政府的关注,随即央行牵头国家五部委发布通知,表明“比特币不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”。通知发布之后,比特币的下跌幅度甚至超过了60%。

而这时候,币价已经突破8000元了。我们都清楚,这样的情况不会一直持续下去,但什么时候币价会开始转跌,跌的时候会跌多狠,谁也说不准。我们自己开玩笑说,现在所有人都像笑话里讲的那个失眠的人,在等着楼上的邻居把第二只鞋子重重地丢下来。

4

很快,新年如约而至。我们谁都没想到的是,第二只鞋子是和2017年的钟声一起来的。

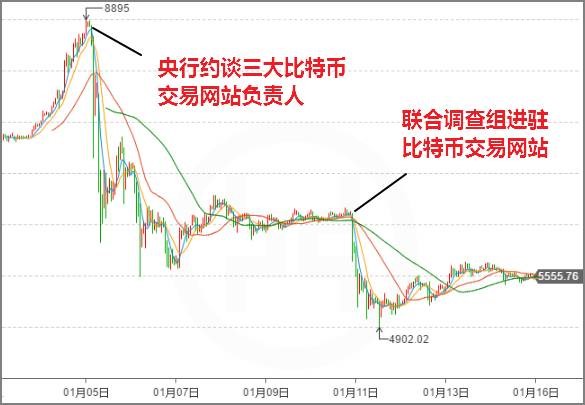

2017年1月6日那天,公司组织外出看电影。电影还没散场,我的手机就开始猛震,我悄悄打开来看了一眼,好几个比特币群里都在反复发着相同的一条新闻:“为规范金融秩序,提示可能出现的法律和政策风险,央行等部门在京、沪约谈了主要交易所负责人。”在新闻随后指明的几家平台中,我司赫然在列。

等我们回到公司的时候,最大的会议室早已人走茶凉。只有公司大显示屏上红色的币价(数字货币交易所的币价表示方式一般和美股相同,即绿色为涨,红色为跌)在不断地下滑。不过一场电影、短短3个小时,已经从8600滑落到了6800。

我看了看办公室,同事们三三两两聚在一起,应该是在讨论这次突然的约谈。但坐在电脑前或拿着手机紧急卖币的人却不多——大概是两三天前的最后一轮暴涨让大多人留了一个心眼,没有把大半身家留在币市里同归于尽。

到了晚上,突发的震惊过后,炒币群里的声音慢慢地杂了起来:有重仓的客户哭诉说自己炒币的钱大多是借的,“裤子都快输没了”;有念叨着“听说OKCoin(中国最大的数字货币交易所)有个人一下爆了3000个仓,我这一点又算得了什么”安慰自己的;有炒币多年的老油条说着“2013年比这跌得还狠,不也涨上去了吗”,在群里拼命给群友打气;还有一些损失特别大的客户,认定这次大跌是“黑交易所搞的鬼”,怒气冲冲地要来“讨个说法”……

至于我自己,倒是一半轻松一半担忧:轻松的是,在那次以太坊之后,我再也没炒过币;担忧则在于,我实在难以预料,这次事件会给我的工作带来什么样的影响。

而属于我们公司的麻烦几乎是立刻就开始了。

客服部的同事说,第二天就有一个客户连哭带骂地打来电话,先是说自己炒币亏掉了100多万准备买房的钱,跟着就骂我们是操纵币价的黑心交易所,还说马上就要“揭发”上电视,让我们“吃不了兜着走”。那时候我们也很紧张,但部门老大却很镇定,“我们本来就没有操盘,就算告上天去也没用。”

“网上怎么说,你们不用管,只要在监管部门面前交代好就行。”

尽管如此,为这件事我们还是忙碌了一段时间,我们特意从后台调了那位客户全部的交易记录,公司还在这份记录上专门出了一份报告,特别强调了交易所从来没有操盘行为,用户的损失纯粹是因为不顾交易所的风险提示,盲目提高杠杆的结果。报告交上去之后的几周,我们都没有等到监管部门对这份报告的进一步征询,悬着的心才慢慢放了下来。

暴跌之后,交易所随即下线了期货市场和美元交易,为了填补因为关闭期货市场而减少的收入,公司决定,对于现货市场的比特币交易,每笔双向收取2‰的手续费。除此之外,对于新注册的用户,还要实行时间更长、尺度把控更加严格的身份审核。

那段时间,虽然我们的工作一切如常。但整个交易所的交易量,却在肉眼可见地一天天萎缩下去。最先逃跑的是“高频”和“搬砖”用户,炒币机器人迅速衰减,原来一天能跑5万多笔交易的账户,现在每天只能做2000-3000单。大多数小散户们在之前的暴跌中损失惨重,只好选择黯然离场。即使是有初生牛犊不怕虎的新客户,大多也被长达7天的身份审核流程折腾得耐心丧尽。一来二去,竟然还是只有既不关心涨跌,也不在意手续费的“三妹”们还坚持留在交易所里。

交易量暴跌之后,我们的工作也随即变得清闲了很多。币价虽然好过我们的想象,一番跌跌撞撞之后还是勉强稳在了7000出头的价位上,但随之而来的是漫长而毫无希望的横盘。尽管在年会上,老板仍旧一如既往地鼓励我们“明年将会有更多的机遇”,还发出了前所未有的丰厚的“阳光普照奖”——我们每个人都拿到了足足0.1个比特币,但大多数人私下里都悄悄地认定,币市的又一个寒冬应该已经来临了。

然而事实证明,2017年年初的这段平静,让我们每一个人都做出了错误的判断。币价的暴跌和央行更加严厉的管控,让我们都以为这是3年前的历史重演,是又一段漫长低潮的开始。但那时我们实际所面对的,其实是中国数字货币市场最后一次疯狂的暴风雨前的宁静。

5

转眼便翻过农历的新年,比特币的价格还是毫无起色,等到2017年2月下旬的时候,公司的人事主管突然找到我,开门见山地表示:“由于公司业务调整,很抱歉运营部需要砍掉数据分析师这个职位。”

离职通知虽然有些突然,但我却并没有太过意外。因为从去年12月底开始,公司就已经开始裁员了,从研发到运营,陆陆续续有同事拿着离职交接单从我身边经过。

“可能这个行业真的不行了吧。”办完离职手续,离开公司大楼的我这么想着。

但令人意想不到的是,很快,同为主流数字货币的以太坊和莱特币,竟开始按下葫芦浮起瓢。而随之一同走进人们视野的,还有无数令人眼花缭乱的其他数字货币,这些被称作“山寨币”的,很多刚刚发行就开始暴涨,有的竟然在短短几天里就能翻上将近20倍。

那段时间,只要随手点开一个支持“山寨币”的交易所,首页上都是一片绿色,令人目眩。其中一家甚至别出心裁,在交易页面上开了一个聊天窗口,供“币民”们匿名聊天。无数的口号滚滚而来,令人心情浮动:“不要看,就是一把梭!”“一币一嫩模,输了再干活!”

后来我悄悄问了以前技术部炒币资格最老的杨哲,他告诉我,相当一部分的山寨币都是骗钱的。

杨哲说,大爆发的一批山寨币里,好些都有问题。有些币的开源代码纯粹就是抄比特币、以太坊这种成熟数字货币的开源代码;有些币的代码里还有恶性BUG,在“挖矿”的过程中就很有可能会被卡死;还有的币甚至连开源代码都不完整,ICO白皮书(区块链项目首次发行代币,描述项目技术内容的文件)也没有,就先在官网上开始了“初次众筹”。至于交易所,自然也不会为山寨币的信用背书,他们只提供交易平台,盈亏都是用户自己的事。

在那一段时间里,热钱从比特币资金池里快速抽离,纷纷涌向山寨币的交易盘口。而以公司为代表的头部交易所向来比较持重,不太愿意冒险上新的山寨币,因此那段时间,整个业务交易量都比较低迷。

禁不住各路数字币涨得让人眼红,我决定再进一次场,趁着山寨币价格虚高的时候捞一把快钱。于是,我买了好几种山寨币,结果只用了短短几天就翻了一倍。我原本想见好就收,但每次卖出之后,看到继续上涨的币价,又难免心旌摇动,终于忍不住咬咬牙继续往里加。幸而那时候我刚刚工作不久,经济能力有限,前前后后,也就只放了几千块钱在币市里。

2017年的6月,公司决定开始在交易所上线一种叫“ICOcoin”的新币。

安老师后来告诉我,这个决定让当时公司的不少人都有些吃惊。毕竟在头部交易所里,我们公司也是以交易决策谨慎和保守出名的。

币圈有句说法,叫“金比特,银莱特”,是指比特币和莱特币这两种数字货币因为相对技术成熟、生态完善,更值得信赖,公司交易所长久以来也一直只支持这两种币的交易。可此时突然要上一个从未听闻的新币种,大家都感到有些不可思议。

后来他们才知道的,这个“ICOcoin”的发行方,其实就是我们公司原来的老创始人离职后二次创业的团队,因此这次令人意外的决策,多少也有这层关系的原因。

和其他的新币类似,ICOcoin以2.3元左右的发行价上线之后,只经历了为时不长的下跌和横盘,很快价格就开始节节走高,到了8月底,币价已经翻了5倍不止。听说那段时间,公司收取到的交易手续费,一度比从比特币和莱特币市场获得的还要多。

然而好景不长,2017年9月前后,政府监管的第二记重拳就来了。

2017年9月4日,央行等国家七部委再次下发了禁令,完全禁止数字货币在中国境内的交易行为,同时定性数字货币初次发行前的代币众筹为非法集资。一时间整个币圈风声鹤唳,山寨币的瀑布当场一泻千里,而那些原本就是为骗钱而生的“空气币”,则纷纷乘机卷款跑路。仅仅只过了几天,我曾经花几千元买下的山寨币,价格就已经跌到了不到300元。

不久前刚刚上市交易的ICOcoin也在劫难逃。尽管为了提示风险和防止市场瀑布,交易所在9月2日就发布了通知,中止ICOcoin的充值和交易业务,同时提醒ICOcoin的投资者抓紧时间退出和提现。但根据“9.4”国家七部委的精神,“已完成ICO融资和发行的新币要进行清退”,因此,大多数的ICOcoin终究还是没有逃脱被清退的命运。

安老师说,她从公司离职前的最后几个月,每天几乎只有一件事,就是一个一个地给客户打电话,把他们遗留在交易所里的数字货币按照市价折算成人民币、退到客户的银行账户里。比特币和莱特币的清退工作并不困难,客户一般很爽快就把货币转进海外交易所,问题还是出在了ICOcoin身上。

因为ICOcoin官方决定,ICOcoin会按照0.9元/个的私募价格进行清退,而这个价位远远低于用户的预期,因此客户对于清退十分抵触。“你知道,很多用户其实是在8块、9块这样的高位接的盘,现在清退下来只给9毛钱。很多客户就直接在电话里……就是情绪很不稳定,说这种价格根本没法向家人交代。但是……我们也没有办法。”

“那一个多月都在网上骂,连着我们交易所一起,直接说我们是骗子。还有客户直接找上公司来,那时候专门招了几个保安,每天办公时间就守在公司门口,我们甚至出门上个厕所都要叫他们护送。”她补充说。

6

那天吃饭,我们又聊起了阿迪和小杰,安老师说阿迪已经离开上海回广州了。公司被收购后,作为老员工,他拿到了不少遣散费,再加上之前工作时候跟着大户赚的钱,应该够自由生活很长一段时间了;而心思更活络的小杰则转身开始了创业:他拉了一些之前认识的同事和朋友,组成了一个开发数字货币钱包的小团队,听说运营得还不错。在最近上海的几次区块链会议上,还常常能看到他的身影。

而消息更加灵通的杨哲则离开得更早,早在政府出台禁令之前便离开了公司。对于早年留日,在东京颇有些人脉的他而言,早已承认比特币合法的日本无疑是个更好的选择。离开之前,他还请我吃了个饭,“公司早就不行了”,席间他说。

杨哲说,其实在更早的时候,公司的管理层就已经无心运营了,只想快点卖掉公司拿钱走人。2017年前半年,他曾经为公司牵过一次线。那时候比特币的合法地位刚在日本确立不久,DMM18(日本最大的成人线上销售商)的业务代表就通过杨哲找到公司,希望能买下公司的矿池冠名权。但那次会议上,公司CEO却提出了一个日方完全无法接受的提案。

“他们说他们已经不想再运营下去了,只要72亿日元,整个公司全部拿走。”杨哲向我这么复述,半是不屑,半是无奈。

后来,我也把这件事讲给安老师听,安老师先是不置可否地笑了笑,片刻之后才说:“其实他们的这个想法,从2016年就开始了,所以——谁会感到吃惊呢?”

“这几年公司一直不赚钱——不管是之前收持仓费的时候还是后来收交易费之后。公司的开销挺大的,一直是靠风投的钱在撑着,也确实找不到盈利的办法。”安老师不无感慨,“所以他们不想做下去了,之前的几年确实挺怀念的,但是现在怀念又有什么用呢?”

这时候我才明白,有许多在我离开之后,才慢慢变成公开的秘密的事情,其实在很早的时候就有了伏笔。不知怎么的,我又想起了入职的时候,安老师送给我的那枚橘色“mint”——听说作为老东家的绝版纪念,已经在小圈子里炒出了远远高于它所包含币价的价格,但我想我大概再也不会打开它了。

尾声

被收购之后,之前的同事大多都离开了公司。再后来,又听说老创始人重新将公司收购了回来,带着整个团队搬去了杭州,除了主营境外交易所外,同时也兼做“数字货币托管、贷款等创新交易”。

后来,安老师又在微信上找我,拉我进了一个微信群。那是她入职的新公司,我翻了翻公司简介,是一家“提供区块链科技金融解决方案、输出区块链技术”的服务商,毫无疑问,还算是币圈公司的一员。

“这圈子的人不大容易走。”我又想起安老师之前跟我说过的话。这么说来,相熟的人里,最后真正离开币圈的,我应该就是唯一一个了。

声明:所有在本站发表的文章,本站都具有最终编辑权。本站全部作品均系比特币之家原创或来自网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,所产生的纠纷与本站无关。如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与本站联系。

声明:此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网站所提供的信息,只供参考之用。