比特币“矿难”:当草根的财富梦碎

来源:三联生活周刊

他们在矿圈中淘金,更多依靠的不是知识和理性,而是草根阶层对财富的极度渴望和直觉、本就一无所有反倒一往无前的勇气,以及对比特币的“信仰”。但2021年6月18日政府发布的比特币矿场“清退令”,打破了这种信仰。

文 | 宋斯

编辑|陈晓

断电的矿

站在四川省甘孜自治州的某个山顶上,俯瞰不远处的山坳,能看到雅砻江蜿蜒向东,如同北欧神话中的伊芬格尔河,将两个世界截然相割:河的这一侧,是古老的藏族村落,棕白相间的碉楼群空地上,围着晒谷场的经幡在蓝天下飘忽起落;而它的彼岸,有三座约六层楼高的银色钢结构建筑,略显突兀地肃立在丛林中。建筑两侧裹着单一的银色,灰黑色彩钢瓦材料的棚顶,反射出川西正午躁动的光斑。动与静,原始与现代,自然与工业,在这里荒诞而和谐地交织、融合着。

如果走进这几栋后工业时代打造的钢铁结构,能看到错落有致的几百排铁架,铁架上有些凌乱地摆放着一个个长方形的白色铁盒。铁盒外露出两扇黑色材料包裹的散热风扇,而在风扇的上方和左右,两三根粗壮的白色电源线被拖拽在机身外部,如同饥渴的爪。

2016年,四川阿坝州某水电站附近的机房里,550台矿机昼夜轰鸣。图为工作人员在检查矿机的运转状况(视觉中国(11.350, 0.06, 0.53%)供图)

这是一个中小型的比特币矿场,矿场中的蚂蚁S19矿机,是矿机中算力较高的机型之一,功耗是3250瓦/小时,即一个小时用电3.25度。一天下来,一台机器要耗费接近80度电。这个位于甘孜的矿场一共有5000台功率相近的比特币矿机,算下来一天要耗费近400万度电。除此之外,它还有1000台显卡机、数百台挖以太坊的A10PRO等。矿场正常运转时,每栋建筑左侧的风扇墙会24小时日夜作响,与不远处的雅砻江一起响彻山谷。几千台矿机机身上绿色电源指示灯连成一片,如水流般此起彼伏。

巨大电力支撑起的矿场收益也是惊人的。这座矿场中的每台S19,按照2021年6月的比特币市价,每天可以产生约149.62元的收益,刨去29.64元的电费成本,纯收益约为119元。其他机器的收益也不低,连算力相对不高的显卡机3070,一天下来也有100元左右进账。粗略算下来,这个矿场每天可以产生70万元的收益——这还是比特币币价持续走低时的利润收入。

不过,这些代表着财富的数据已成过往,矿场如今一片死寂。从2021年6月开始,它就被断电停工了。去年建这个矿场时,股东王盛和合伙人投入1000多万元资金,如今还没回本。他告诉本刊记者:“现在即使以300万元的价格贱卖,都没人买。因为矿场最值钱的部分在于电力资源,现在没了电,只能把变压器、钢材当作废铜烂铁卖,大概也就能卖个10万元吧。”

矿场之所以被停电,原因在于今年5月以来政府陆续出台的矿场清退政策。

5月21日,国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议,明确提出“打击比特币挖矿和交易行为”。紧跟着,云南、新疆、青海相继出台政策,全面整顿虚拟货币挖矿企业。那时,四川针对比特币矿场的禁令尚未出台,许多矿场都陆续将矿机转移到了四川。“我们都在等四川的政策,大家的预期原本是乐观的。”王盛对本刊记者说。

插图|伊丽沙瓤

四川省水电资源丰富,2020年4月、5月,四川雅安、甘孜等地政府都曾发文,要开发水电消纳示范区,发展区块链产业。随着四川各地消纳园区的建设与竣工,矿场主们都坚信,四川省政府是支持比特币挖矿产业的,并在将其向合规化方向引导。

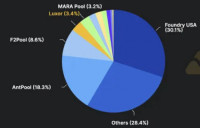

实际上,自2013年第一家比特币矿场建成开始,四川省在高峰时期曾拥有占全世界近50%的算力资源。据中国数字采矿协会负责人的估计,在“清退令”发布前,四川省内至少有800万千瓦以上负荷的算力。分摊这些算力的矿场,星罗棋布地分散在雅安、甘孜、天全、黑水、小金、稻城、岭南、乐山、木里、理县、凉山州等地。每1万千瓦负荷的矿场,建设成本在300万~400万元。若把四川看作一个大的矿区,那么其总建设成本达到350亿元。这些矿场的公司总部往往设在成都,成都也因此被比特币圈内人士称为“算力之都”。

但令所有人始料未及的是,2021年6月18日,四川省发改委和省能源局联合发布了《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》,要求相关电力企业在6月20日前甄别、关停一切与挖矿相关的项目。四川没能成为中国比特币矿场最后的庇护所。

“自由”的比特币

秦鹏是国内最早一批接触比特币行业的人之一。2012年第一次听说比特币后,他就找专家对这一“金融产品”做了研究,并于第二年决定筹钱建矿场。原本专事期货交易的他敏锐地察觉到,比特币点对点、去中心化的理念虽然符合人们追求自由的渴望,但是从另一个角度讲,缺乏任何组织监管的绝对自由,一定会引向人性中最原始的贪欲。加之比特币的底层技术足够安全,可以用来匹配上亿哪怕上万亿的市值,这两点都指向了比特币的可操控性。“正是因为比特币完全如空气一般由市场定价,没有任何人能明确告诉你,这个东西究竟值多少钱,那么大资本想让它值多少钱,它就能值多少钱。”

他的判断很快得到印证。“2016~2017年,国内有一个叫‘微帮’的小群体,这个群体持有的比特币份额,占到当时比特币总量的很大一部分。因此,那两年的微帮可以说能够操控比特币的价格。每当听到政府要打压比特币的风声,这个群体就先行套现,然后利用舆论造势,比如买通媒体散布‘比特币是骗局’的消息,引起市场恐慌,让散户抛盘,待币价跌得差不多了,他们再趁机抄底,用资本抬高币价,再造一波势,并在高位套现。如今,这样的大资本依然存在,只是已掌握在华尔街那群人手里。”秦鹏对本刊记者说。

在秦鹏看来,比特币是没有实际价值的,这一点跟市场上那些昙花一现的虚拟空气币没有本质区别,区别仅在:它出现得最早,象征意义强,市场共识最大,因此在世界范围内形成了相当高的认可度。很多民间玩家坚信,比特币永远不会归零,有关它的游戏会永远进行下去。

图 | 摄图网

同样于2013年进入矿圈,从事了8年挖矿行业的段超告诉本刊记者,他认为国家打击比特币主要出于四点考虑,其中最直接的原因,就是中国的“十四五”规划中有碳中和节能减排一项,而在之前的中国矿业分布图中,除了四川地区在丰水期有较为充足的水电、青海部分地区有太阳能(7.340, -0.17, -2.26%)电以外,其他绝大多数地区都依靠传统的火力发电,耗电量巨大。其次,除了税收,比特币相关产业并没有在技术和产业结构方面给国家带来实际价值,反而吸引越来越多的实体企业家携资本进入,扰乱了实体经济。

另外,比特币对稳定的金融秩序造成威胁。2020年是数字人民币发行元年,次年四五月份,人民币汇率又曾有过一个极速的升值阶段。国家金融部门非常警惕针对人民币汇率升值预期的市场炒作。而虚拟货币涉及的相关金融通道,绕过了国家监管,对人民币汇率管控造成很大风险。此外,比特币势头太猛,让无数不懂行情的中小散户争相入场,也威胁到金融市场的稳定与老百姓(48.820, -0.58, -1.17%)的财产安全。段超认为,从这个角度而言,这一次国家对比特币和相关矿业的打击,正是一直以来中央政府对比特币相关产业警惕态度的集中体现。

然而,比特币及周边挖矿生意犹如冥河边无法制服的三头怪兽刻耳柏洛斯,一直在个人欲望与国家政策的夹缝中顽强生长。每一次政策的重拳让这个行业陷入低迷时,反倒有不少玩家逆市进场。这些人身体里有着和比特币一样野蛮生长的力量,他们相信,在这个与未来相关的神秘行当里,隐藏着百折不挠的机遇与高利润,任何传统行业难以与之相比,只要沉住气敢搏敢拼,勇气自会给人回报。

入矿圈的人

于子莫就是在2017年10月,比特币“9·4”大跌之后入的行。他今年33岁,发型精致、穿着干练,皮肤被长年的风吹日晒打磨得黝黑粗糙,与生人说话时总有些不敢直视对方的眼睛,总是抿着嘴,一对酒窝时而显现,流露出一丝与年龄和身份不太相符、略显羞涩的学生气。

于子莫告诉本刊记者,他第一次听到比特币这个词,是在某一天的《新闻联播》里。上网做了进一步的了解后,做过电商生意的他敏锐地嗅出了其中的投资价值:“当时觉得它背后是先进的区块链技术,可能代表着某种未来的信息发展(11.790, 0.02, 0.17%)趋势。既然有这样的技术支撑,那么比特币应该是能火的。”

实际上,这或许就是于子莫对比特币全部的了解。他生在四川乐至县一个贫困农家,读书不多,有一个哥哥和一个姐姐。由于小时候家里穷,姐姐早早被送给别人家,家里全靠父亲常年在工地做临时工,母亲帮人浆洗衣物赚取微薄收入维持生计。于子莫从小深知贫穷带来的痛苦:“常常连饭都吃不饱,自己的衣服永远是哥哥穿过改小的,看到别的小伙伴都穿着整齐漂亮的衣服,心中十分羡慕,又有些自卑。”

图 | 摄图网

因为家中贫困,原本成绩优异、篮球技术出众、在学校深受欢迎的他,高三时便被迫辍学打工。由于没能参加高考,他至今深感遗憾。他觉得,自己早期人生中的很多不幸与遗憾,都与经济问题直接相关。后来,通过成人高考于子莫考入一所大专学校的计算机专业,顺利毕业后他一直在寻找一个准入门槛低,又能让人迅速获得财富的行业,帮助自己和家人早日摆脱贫困的阴影。

决定入行比特币后,于子莫向朋友借钱,再加上自己的全部存款,开始炒币。那会儿离国家出手打击比特币不久,币值极不稳定。不到一个月,于子莫投入的十几万就亏到只剩4万元。虽然损失惨重,但在炒币的过程中,他接触到了币圈周边的矿圈行业,“才知道比特币原来还能挖”。进一步了解后,他觉得挖矿的人收入更稳定,只要机器在运转,就可以每天有收益,于是决定自己买机器挖矿。

一开始,他用的是显卡机——到数码广场买来显卡,自己组装出几台显卡机,租了一间房子,开始挖币。挖了两个月,仅电费就花了2万多元。最开始还有些盈利,到第三个月,币价下跌,电费投入高过了产出。他卖掉自己挖出的币,又找朋友借了钱,凑够20万元,以3万元一台的价格,买来几台专业的蚂蚁矿机。根据当时的币价,于子莫估算自己的回本周期应该在三个月左右。然而买完机器,比特币币价却一路下跌,收入依然抵不上机器和电费成本。2018年3月,他只好半价卖掉了手里的所有矿机。

明白了在矿圈创业的艰难后,于子莫决定不再自己承担挖矿成本和亏损,而是与其他的已有矿场合作,担任中间商。所谓中间商,主要就是帮矿场招商,看有哪些公司或个人有矿机需要找机位托管,帮双方商议、签订合同,获得提成。这是个看起来和实体企业销售非常相似的职业,但因为矿场的收入和利润规模都相当可观,所以一个成功的比特币矿场中间商能获得的提成,远远高过实体销售的提成金额。

2017年,位于内蒙古的一个比特币矿场(视觉中国供图)

于子莫的第一单谈得异常困难。他性格偏内向,不善与人打交道,当时仅同矿机托管方和矿场双方谈合同条款就花了整整一周,每天要修改合同细节至深夜,来来回回改出十几版,被折磨得疲惫不堪。到了最终签订合同的那一天,于子莫的心态居然出乎意料地平静。

双方商议的最后打款时间是中午12点,11点45分,当收到中国银行(3.020, -0.02, -0.66%)发来的一条短信时,他还坐在朋友停在一家商场地下车库的车里,若无其事地刷着微信,只隐隐觉得一根命运的弦在微微颤动。短信提示,于子莫的账户被打入了100万元,那是双方商议好的定金。也就是说,甲方同意今后一年将自己的几万台矿机托管在于子莫代理招商的矿场——他的第一单生意谈成了。

没有狂喜,没有释然,于子莫只是突然想起,自己好像几天没有认真吃过一顿饭了,此刻好想吃一碗重庆小面。在商场一层吃完面,他出门迎面走在成都4月的轻风里,闻到路边叫卖玉兰花的老奶奶手中的花香,突然想起自己身体不好的母亲,以及还在工地做临时工、给人搬石头的年近七十的父亲。他拿起手机,拨通了母亲的电话,却在刚听到母亲声音的一刹那哭了。那个中午,他在天府大道迎着车流与人流,边走边哭,完全不在乎路人诧异的目光。哭了好几分钟后,他才说出话来:“妈,儿子有钱了,儿子终于能养你们了。”

信仰它

一个订单,100万元进账,这只是比特币产业里非常微小的一个创富故事。在矿圈,还有更多翻天覆地的传说。从2017年底开始,比特币价格先是暴涨,2018年是一整年的低迷,到2019年止跌回升,2020年“3·12”暴跌,再到2020年底、2021年初又创历史新高,无数人的命运在这看不见的货币起伏中跌宕,但人们更愿意看见和传颂的,是那些获得财富的神话。

枫姐,50多岁,出生在安徽省一个偏僻的农村,只上过初中,18岁便嫁了人。结婚后,为了顺应当地传统生下一个男孩,她吃过很多苦。孩子长大后,她心里的某种意识渐渐苏醒,觉得不想被家庭琐事埋葬一辈子,于是1997年来到北京中关村(6.140, -0.03, -0.49%),从做电脑生意和开网吧开始,2017年2月进入矿圈,做二手矿机买卖。4年间,比特币价格经历了几轮涨跌,矿机价格也随之跌宕,但枫姐不退反进,最难的时候甚至将自己的房子抵押出去,包下了阿瓦隆某个型号的4万台机器。当比特币再次上涨时,这4万台机器为她赢得了4000多万元的纯利润。

2021年7月22日,香港街头的比特币广告

冯丹,40多岁,初中学历,做矿机生意。在去年3月行业低迷的时候,她包下了矿机生产巨头蚂蚁集团在当月新产的所有A10机器,在之后这一型号矿机涨价的过程中逐批出售,一年内赚了30个亿。

许强,高中辍学,做过厕所保洁,贴过小广告,也是靠倒卖矿机赚到了第一桶金,实现了他一直以来“阶层跨越”的理想。如今不到30岁的他,已经成为了一家矿场算力占全球总算力1.5%的大公司的股东之一。

本刊记者在采访中,见到了好几位比特币创富神话的主角。他们和于子莫一样,出身贫寒,没有受过高等教育。在矿圈中淘金,更多依靠的不是知识和理性,而是草根阶层对财富的极度渴望和直觉、本就一无所有反倒一往无前的勇气,以及对比特币的“信仰”。毕竟,对绝大多数人来说,相信比特币并将全部身家押在上面,是件不容易的事。它的涨跌,实在太过频繁和凶狠,很难以某类现成的金融知识或者为人处世的传统智慧来衡量决策。

许强告诉本刊记者,矿机倒卖行业可说是国内为数不多的既存在暴利、准入门槛又低的生意。不像房地产、医疗、影视等原本就需要巨额准入资金的行业从业者,做矿机生意的人,主要是利用圈内信息不公开透明的特点,凭借信息差来赚钱:他们通过积累强大的人脉关系网,在第一时间得知某一型号的矿机在哪里有最便宜的价格要卖出;待机器价格上涨后,又能及时对接那些能够吃掉这批机器的买家。

掌握了这些人脉资源,倒卖矿机便是一门一本万利的生意,不需要太高的资金投入,就可以在低位囤货,高位抛售。所以,不少原本并不富裕,却有头脑、有情商的草根阶层,会选择从矿机倒卖做起,逐渐在行业内积累资源与资本,最后成立自己的矿业公司,开办矿场,成为“比特币大亨”。

然而,在矿圈,比获得财富更难的是守住财富。这一行特别看重人脉的独家性,因此,矿机商们要不断地在矿圈里结识新的“资源”,他们的生活往往被交际应酬填满。在许强的世界中,矿圈的生意谈判、饭局和聚会占到了大多数,他几乎每晚都流连在KTV、夜总会的夜场酒局中。这既聊以慰藉自己充满不安全感的生活,也是他守住资源与财富的无奈之举。

但无论多么艰难、惊险,在枫姐看来,只要在这个瞬息万变的行业中保持好心态,稳住阵脚,那么几年里,比特币币值的无数次俯冲或者飙升,就是无数个从四百万变成四千万的机会。这是一种信仰——相信比特币在世界范围内一定有着越来越高的共识价值;相信在这种隐藏着巨大利润的产业中,永远有资本在不断涌入;相信这个行业不会死,它的价格一定会涨回来。“相信这点,把收购来的机器扔在仓库里,把心态放宽,静待币价回涨、供需关系变化就好。”枫姐对本刊记者说,“关键是要沉住气、等得起,做什么就要信什么。”

坚持还是离开

但如此坚定的信仰,仅存在于2021年6月18日之前。

“清退令”发布后,即使沉稳如枫姐,面对目前的矿业寒冬,依然感到了前所未有的焦虑。不久前,她以6.5万元/台收购的900台机器,如今已经跌至3万元/台。有温州的老板专程跑来四川,以废品价格收购刚刚被拆除矿场的钢材与变压器,打算卖给其他工程项目。枫姐说,近半个月来自己公司的亏损额不少于6个亿。“曾经,我们把矿机戏称为可以下蛋的鸡,行情不好的时候,就算鸡卖不出去,至少还可以留着下蛋。但是现在,不仅鸡的价格跌得毫不值钱,断电让蛋也没法下了。你看到自己的几万台矿机一下子成了废铁,实在觉得很不真实。”

出海已成为国内大部分矿业公司想要生存下来的唯一选择。目前出海的目的地有几个主要方向:距离近又煤电充足的中亚地区、地广人稀的俄罗斯和法律法规较为健全的北美地区。然而,无论去哪里,仓促出海都存在着极大的风险。

“去哪儿都有大于80%的概率踩坑。”中国数字采矿协会的一位负责人告诉本刊记者,矿机出海面临许多风险与挑战:首先是容量不足的问题,哪怕在中国也已经没有更多的电力可以提供,海外可容纳的矿场体量更是有限;其次是成本问题,海外的电价相对偏高,北美30万~35万美元/兆瓦的建设成本、5%~25%不等的分配利润以及0.5~0.6元/度的电价让大多数中小矿企望而却步。而连电价相对来说更便宜的中亚和俄罗斯地区,电费也达到0.38元/度,比四川地区0.2元/度的电费高出不少。而矿场与大批矿机后续的运营与维修,也都需要高于国内的成本支出。更重要的是,海外政治、社会因素复杂,在许多地方,矿机资产的安全往往无法得到保障,很多出海到中亚、东南亚的先行者都吃了亏。

位于土耳其伊斯坦布尔的一家比特币交易商店

于子莫告诉本刊记者,有朋友把矿机送到缅甸去挖矿,当地武装部队直接派来了几车人,把所有东西都抢走了。还有人曾去俄罗斯建矿场,没想到建好后,当地警察拿着一纸文件过来,将其轰走。后来才知道,这实际是警察与当地合作方共同演出的一场戏。还有人去哈萨克斯坦托管矿机,运送矿机前原本已经签好的电费合同,在矿机送到后就被二房东撕毁,对方坐地起价,不答应的话就不给通电。

就算这些因素都能避免,矿场落地还要涉及对接资源、签订购电协议(PPA)、建设高压设备与矿场建设等复杂事宜,耗费时间极长。“比特大陆”是国内非常大的比特币公司之一,主要做比特币矿机芯片研发,也做矿机生意和挖矿。虽然资本与资源都很丰厚,但它的北美矿场也只争取到最快8个月的建设期,也就是说,它的大批矿机需要停滞至少8个月。

当然,并不是所有人都将这重重困难看作不可逾越的障碍。不少人,尤其是将企业做得较大的业内人士,将这次“矿难”看作一波新的机遇。中国数字采矿协会的一位负责人梁斌告诉本刊记者,从好的角度来看,国内政府的“清退令”,反而可以推动中国矿业走出舒适圈,走向更大的海外市场。因此,他更愿意将2021年看作矿业全球化的崛起点。

但像于子莫这样矿场规模较小,又没有提前筹划海外资源的矿场主,在“清退令”发布之后,彻彻底底“从天堂坠入了地狱”。2020年3月,于子莫也建起了自己的矿场,与其说是事业的拓展,不如说是他对有钱后单调生活的反抗。通过做矿场的中间商赚得第一桶金后,于子莫也过上了夜夜笙歌的生活,白天则常常窝在屋里打游戏,给《王者荣耀》里的每个英雄都“买皮肤”,为了在“吃鸡”游戏里抽一台虚拟的玛莎拉蒂,可以砸上万元。

当然,在现实世界里,他也为自己买了一辆玛莎拉蒂。但这些事都没能让他更快乐,他常常在黄昏时回想起小时候,那些穷日子中的甜美。那时他穿着哥哥穿过的不合身的旧衣服,跟着大孩子翻墙进邻居家的果园偷橘子,一旦对方拿着棍子过来赶,他们就一哄而散,蹚过村口那条小河到对岸去,教大人们无计可施。过年的时候,他们会挨家挨户敲街坊的门,说“龙来龙来,恭喜发财”,门里的大人们就会给他们一块两块,分到每个孩子手中,也就只有几分钱。可那个时候的他,却能望着手中的橘子或硬币,发自内心地笑起来。他想不明白:如今自己明明有钱了,也终于可以养活自己的父母了,却为什么越活越提不起精神?

图 | 摄图网

“我觉得自己找不到人生的意义,或许应该再赚更多的钱,不然实在丧失了生活的目标和动力。”2020年决定建矿场时,因为之前赚的钱大多被挥霍了,于子莫又借了不少钱。资金问题导致矿场的工期一再拖延,直到去年7月份才建好。但那时已经是丰水期的末尾,招商困难,矿场只好一直闲置。

于子莫原本打算在今年丰水期的4、5月份重新招商,同时用自己手里的200台矿机挖矿,加速回本。然而,新的丰水期到来时,他等到的不是新商机,而是省政府的一纸断电“清退令”。苦心建设的矿场成为废铜烂铁,“这样一个断了电的矿场,就算按成本价卖出去,都没人愿意买”。更让人头疼的是,他在建矿场时还欠下了巨额钱款,为此不得不变卖了自己心爱的玛莎拉蒂。但拿到的60万元现款,远不够偿还200多万元债务。

这一阵,于子莫正在读德国作家黑塞的名著《悉达多》,这是他去年夏天结识的一位在英国学习宗教人类学的朋友推荐给他的。在书中,悉达多曾经被裹挟进热闹嘈杂的俗世生活,却在这个过程中逐渐感到被有意义的现实生活隔离。在经历了痛苦的自我觉知之后,他选择用心聆听水流的声音,在感知这流水声的过程中,重新找到了与自我、与这个世界的联结。这个故事减轻了于子莫现实的痛苦,他说从中看到了自己——

“2019年的时候,我以为比特币成就了我,因为它让我一下子好像拥有了一切,但如今我从一个富翁变回一无所有时,才发现,这个从零到零的过程,其实才成就了我;它让我认识到自己的有限性,也增加了我的承受能力。现在的我,只想多读点书,练练字,多陪陪父母;等欠的债都还完后,我想出国学人类学,想提升自己,融入更大的世界。回来以后,就算政策放宽,我也不想再继续做这个行业了。我想做些不只为了自己挣钱,而是真正能对整个社会创造价值的事情。”

说这话时,于子莫正开车在川西蜿蜒的山路中行进,驶离他曾经引以为傲的甘孜矿场。与此同时,他的人生也正急速驶离他曾打拼沉浮多年,带给他无数辉煌与落寞的矿圈。过去的4年中,他在比特币圈子里亲历过聚光灯下的喧嚣与骄傲,也感受过灯光熄灭后的孤独与彷徨;留恋过纸醉金迷,也经历过打磨沉淀;交到了朋友,也受过欺骗。这一切,就像矛盾的比特币本身:正面是理想家用来塑造一个自由未来的乌托邦象征,背面却是资本家利用人性贪欲来吸血的赌场筹码。无论这个圈子未来在海外还会造出怎样的商机与神话,对于子莫来说,自己这延续4年、起伏跌宕的矿圈一梦,已经结束了。

声明:此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网站所提供的信息,只供参考之用。